Réduire la consommation suppose une définition de la richesse, une autre culture du désirable, un changement de ce qui est vu comme plaisant

/image%2F0976731%2F20140612%2Fob_276451_corn-harvest-in-columbia-missouri-phot.jpg)

Crise des matières premières, crise écologique, crise financière, crise sociale… il y a tellement de bons livres qui sont publiés sur ces sujets que je me demande pourquoi l’on parle encore de crise. Avec tant de réflexions et de productions littéraires la solution aux problèmes devrait être irrémédiablement trouvée.

En fait, il ne suffit pas de connaître les remèdes ; encore faut-il les absorber, en petite ou forte dose, selon les cas. Or, chasser un mal, c’est se mettre dans une situation nouvelle. Cela risque de supprimer les avantages acquis jusqu’à ce jour. On n’aime pas changer de situation ; un tiens vaut mieux que deux tu l’auras. L’égoïsme de l’individualisme agissant, personne n’est prêt à se lancer dans une aventure jugée incertaine. Et les oligarchies au pouvoir savent entretenir ce sentiment de frilosité.

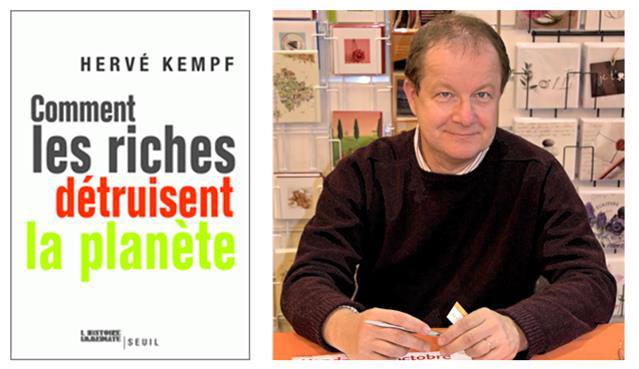

Hervé Kempf, dans son ouvrage Fin de l’Occident, naissance du monde apporte une pensée stimulante et optimiste qui donne des éléments de sortie de crise.

Sans aucun doute, les personnes plus compétentes que moi dans ce domaine de l’action politique trouveront des incohérences dans le propos. On jugera par exemple, que le concept de biolithique* dans la ligne du paléolithique et du néolithique, relève pure et simplement de l’idéologie, parce que trop dénué de réalité. Personnellement, je trouve cette ouverture vers la vie de dame nature, pour reprendre une expression trempée dans la spiritualité franciscaine étrangère au vocabulaire de H. Kempf, nettement plus chargée d’avenir, que les imaginations scientifiques et techniques des progressistes plaçant leurs efforts dans des améliorations de l’humain bardé de prothèses : avènement du cyber homo.

Il me semble qu’Hervé Kempf n’a aucun regard sympathique envers les Églises. Au mieux il les ignore ou les soupçonne à peine. Il est vrai que celles-ci mettent du temps à soutenir les engagements de leurs fidèles qui se sont courageusement engagés sur les chemins de l’objection de croissance afin d’ouvrir les politiques à plus de solidarité humaine et de respect de la planète Terre.

H. Kempf souligne que la « nouvelle perception de ce qu’on appelle “nature” ne saurait manquer de conduire à la spiritualité, si largement refoulée par le monde moderne. » Mais les religieux ne voient pas les appels exprimés par « une crise spirituelle qui paraît générale ». Au contraire, « les États-Unis s’abandonnent à l’hystérie autojustificatrice d’un protestantisme les proclamant “nation élue de Dieu” et ne devant rien à personne. L’Europe se singularise par un athéisme si militant qu’il en devient dogmatique. Le monde musulman exacerbe son expression religieuse, comme s’il échouait à trouver sa place dans le monde qui ne soit pas agressive. Presque partout, la course à l’illimitation matérielle semble compenser le vide des âmes qu’on étouffe » (p. 127).

Il y a pourtant, au sein du christianisme des voix qui s’élèvent et résistent contre l’envahissement scientistes et technicistes des inconditionnels d’une manipulation de la Terre. Pourquoi ne pas en parler avec précision ? Le dialogue démocratique souhaité par l’auteur de L’oligarchie ça suffit, vive la démocratie (H. Kempf, Seuil, 2011) s’ouvrira, c’est souhaitable, à toutes les recherches promues par les militants et théologiens chrétiens. Espérons-le.

Personnellement, je suis persuadé, à la lecture des textes d’Hervé Kempf, qu’un terrain de rencontre pratique existe. Les chrétiens (au moins certains que je connais) partagent cette analyse : « Le capitalisme invite… à l'abandon de la gestion publique des services collectifs (éducation, santé, retraite, transports, environnement), afin de les transformer en biens marchands. L'acquisition de ceux-ci dépend dès lors de la capacité à payer de chacun. Mais quand le prix des biens devenus marchands s'accroît davantage que la capacité des consommateurs à payer, ces derniers s'appauvrissent. Tel est le phénomène à l'œuvre aujourd'hui. Une politique visant à rendre accessibles à tous ces biens communs enrichira donc la communauté, ce qui viendra compenser la réduction de la consommation matérielle.

Elle contribuera de surcroît à la paix civile, qui est le nom exact de ce qu'en langage courant on appelle “la sécurité” : car l'insécurité naît essentiellement de la frustration de ceux qui sont exclus de ce qui constitue la dignité humaine, à savoir l'éducation, la participation équitable à la richesse collective, une position honorable dans la pyramide sociale. D'autres bénéfices collectifs naîtront de la politique d'enrichissement des biens communs, par exemple de la réduction des dépenses de santé, dont une part découle de la mauvaise alimentation, de l'exposition à des produits chimiques toxiques et d'une pratique exagérée de la télévision » (H. Kempf, Fin de l’Occident…p. 106-107).

Nous le savons, les chrétiens ont en ce domaine du partage des biens communs une pratique crédible comme le prouve l’histoire. Il conviendrait que ceux-ci en parlent davantage et ils seront encouragés à le faire s’ils se savent écouter.

Je partage encore cette conviction qu’il serait agréable, au-delà des réflexes anti Église d’un athéisme doctrinaire de partager pour le bénéfice d’une société future à construire :

« Il est indispensable de définir un ensemble de mesures, d'objectifs et d'outils - ce que l'on pourrait appeler un programme. Mais en ayant à l'esprit que sa condition de réalisation n'est pas seulement le succès de la lutte politique contre l'oligarchie, mais aussi la transformation des codes culturels qui caractérisent la société des pays occidentaux, et très largement celles des peuples d'un monde désormais unifié.

Trente ans d'idéologie individualiste, de déni de l'action collective et de glorification du marché ont durablement imprégné l'univers des valeurs communes définissant ce qui est bien, agréable, prestigieux, désirable. Il y a dans nos têtes comme dans nos pratiques une transformation profonde à accomplir - aussi importante que celle qui a affecté le psychisme mondial depuis trois décennies. Il s'agit de substituer une culture de la solidarité et de l'entraide à la culture de l'individualisme et de la compétition.

Par exemple, réduire la consommation matérielle sans que cela soit vécu dans la souffrance et le sentiment de privation suppose, certes, une nouvelle définition de la richesse, mais surtout une nouvelle culture du désirable, un changement du registre émotionnel, un bouleversement de ce qui est présentement ressenti comme plaisant et prestigieux.

Car la culture n'est pas un problème, mais une façon d'être. On ne transforme pas des façons d'être et de penser le monde par des décisions politiques. Le mouvement spontané de la conscience commune, l'expérience concrète de l'austérité imposée par l'oligarchie, l'exemple donné par telle vedette ou tel intellectuel valorisant la sobriété heureuse, le vécu de groupes nombreux saturés de l'ennui consommatoire, l'aggravation de la crise écologique vont agir souterrainement contre l'aliénation encore généralisée »(idem, p. 113 – 114).

* « L’entrée dans l’ère du biolithique signifierait alors par rapport au néolithique un nouvel état du politique, dans lequel les sociétés humaines inventeraient une démocratie généralisée, du local – soumis durant le néolithique à l’instance étatique – au global - ignoré au néolithique ou simple champ des rivalités étatiques » (idem, p. 125).